Con apenas veintidós años José Ángel Mañas (Madrid, 1971) quedó finalista del Premio Nadal 1994 con su opera prima Historias del Kronen, un cóctel molotov de sexo, drogas y rock and roll en pleno verano madrileño. Desde aquel entonces, ha realizado incursiones en los tortuosos caminos del realismo sucio, la novela negra, el ensayo, los aforismos y la novela histórica. Son memorables algunos títulos como Mensaka (1995), Soy un escritor frustrado (1996), Ciudad Rayada (1998), Sonko 95 (1999), Caso Karen (2005), El secreto del Oráculo (2007), Sospecha (2010) y su más reciente libro: La literatura explicada a los asnos (2012), una particular visión de la historia de la literatura española. Sin más preámbulos, dejemos que el propio Mañas responda a las preguntas planteadas por Pliego Suelto…

¿Cómo se origina el proceso de tomar el concepto de los Ramones (“velocidad, autenticidad y crudeza”) y trasladarlo a la literatura?

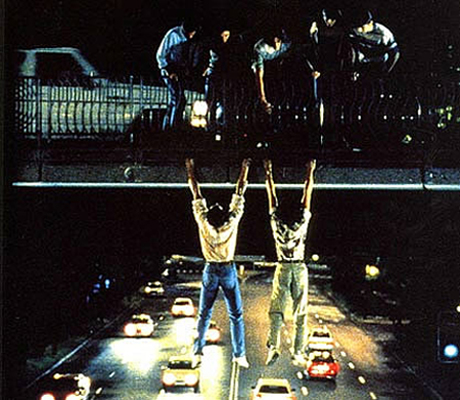

Cuando publiqué Kronen, yo todavía era muy joven y andaba tocando en un grupo de música más o menos punk-roquera. Me di cuenta de que los conceptos que manejábamos (y que también se manejan en el mundo del arte) no parecían tan claros, cuando uno los trasladaba a la literatura. Como sabrás, el punk es con respecto al pop lo mismo que el arte contemporáneo con respecto al arte clásico, es decir, una inversión estética radical, un repetir con las brujas de Macbeth, “todo lo feo es bello, y todo lo bello es feo”, y eso, que se acepta con naturalidad en otros ámbitos, se ve menos claro, insisto, en la literatura. Me parecía que ayudaba a resaltar algunos de los valores que yo perseguía entonces. En muchos sentidos –con las castellanizaciones, los juegos con las mayúsculas, etc- yo pretendía hacer “ruido literario”.

Han pasado 18 años de la publicación de Historias del Kronen (1994), ¿qué nuevas lecturas tienes de tu opera prima?

Es curioso porque, cada cierto tiempo, abro la novela y leo algún fragmento. Lo hago con aprensión, pensando “a ver qué diablos escribió aquel chico de veintipocos años”. Y lo sorprendente es que, al cabo de los años, me sigue gustando. Me parece que tiene una cualidad imprescindible en la novelística, que es la convicción. En cuatro frases (“Me jode ir al Kronen los sábados por la tarde”, etc) uno siente que está en un universo coherente y, repito, totalmente convincente. Y eso no es tan fácil como parece.

Desde la aparición de El Jarama (1955), la narrativa española no tenía una novela que girara en torno a la riqueza expresiva de la oralidad. ¿Qué metodología empleaste para “cazar la voz al vuelo” (como decía Cabrera Infante)? ¿Trabajaste con corpus orales y grabaciones de audio? ¿Recurriste a tratados de pragmática y de lingüística?

Hay quien dijo, de manera despectiva, que Kronen era “una novela magnetofón”. Para mí es un elogio. Pero yo no grababa conversaciones. Lo único que hacía era reproducir mentalmente, cuando llegaba a casa, algunas cosas que podía haber vivido unas horas antes, por ejemplo. Tiene algo, en ese sentido, de diario ficcionalizado.

¿De qué manera han contribuido tus estudios de Historia Contemporánea en tu carrera literaria?

Hay un cierto enfoque historizante en mis novelas, una tendencia a ubicar muy concretamente el momento en el que sitúo mis ficciones. Se ve en Kronen, con recursos como el telediario, etc. Uno es el conjunto de todo lo que ha leído, estudiado y vivido. Mis estudios me influyeron, lógicamente.

¿Existe una motivación personal en el hecho de resaltar, en tus novelas, la intrahistoria de Madrid y los aspectos meta-literarios o todo ello obedece a la estrategia de composición de textos?

La intrahistoria es algo que siempre me ha interesado. Es lo que le da más valor a las novelas, cuando pasa el tiempo. En los libros de texto no se describe cómo se vivía en un periodo; en las novelas, sí. Es difícil ser novelista sin preocuparse por ciertos detalles. Con el paso de los años me sigue interesando. La metaliteratura, en cambio, aunque haya incidido en ella, me aburre cada vez más. Es una forma de manierismo.

Volviendo al tema de música y literatura. ¿Dirías que aplicas una técnica de sampleo en Ciudad rayada y Sonko 95?

Lo de “samplear”, en literatura, entiendo que sería introducir elementos directos “grabados” de la realidad, injertos -magnetofónicos y no- que no necesariamente tienen una función narrativa. En ese caso, es algo que hacía mucho en mis primeras novelas, sí. En Sonko, por ejemplo, intenté plasmar, en uno de los capítulos, lo que era una sesión de música de aquel bar tal y como ocurrió en la realidad.

¿A qué atribuyes que un sector de la crítica española se haya ensañado con la “Tetralogía Kronen” (Historias del Kronen, Mensaka, Ciudad rayada, Soy un escritor frustrado y Sonko 95)

¿A qué atribuyes que un sector de la crítica española se haya ensañado con la “Tetralogía Kronen” (Historias del Kronen, Mensaka, Ciudad rayada, Soy un escritor frustrado y Sonko 95)

Bueno. Hubo críticas de todo tipo. A autores como Umbral o Del Pozo sí que les gustó Kronen. Y un crítico tan respetable como Conte escribió una reseña extraordinaria sobre Ciudad rayada. Mensaka y Sonko, en cambio, sí fueron más flojas y, con el paso de los años, las he reescrito. La versión electrónica en Literaturas.Com Libros es la definitiva.

En un pasaje de Mundo burbuja (2001) el protagonista discute con un amigo (Jorge), quien dice que “escribir como se habla es una tontería”. Enseguida, lanza la réplica: que lo importante equivale a “ser lo más natural posible […] Utilizar un traje que vaya bien al cuerpo y no violentar el cuerpo para que le entre el traje”. ¿Cuál es tu opinión?

Ufff. No sé decirte. En un principio pensaba, de verdad, que había que escribir como se habla. Con el tiempo, sin embargo, me he dado cuenta de que la cuestión es que el estilo “parezca” oralizante, sin que realmente lo sea. Escribir y hablar, nos guste o no, son dos actividades muy diferentes, que utilizan compartimentos diferentes del cerebro.

¿De qué manera ha influenciado en tu obra Viaje al fin de la noche (1932) de Céline y los cuentos de Bukowski?

Céline bastante, y para mal. Bukowski, prácticamente nada. Con el tiempo, son dos autores que considero que me han aportado más vicios de escritura que otra cosa. Para mí fueron malas influencias.

¿Consideras a tus libros como autobiográficos, testimoniales, de autoficción o ninguna de las anteriores definiciones?

Alguno de ellos, sí. Otros, no tanto. Mundo burbuja tiene bastante de autoficción.

¿Cómo evalúas la adaptación al cine de Soy un escritor frustrado por parte del director Patrick Bouchitey?

Me pareció interesante. Me gustó conocer al autor, y apoyé con mucho entusiasmo la obra. El resultado fue especial, original, aunque es posible que no satisfactorio al cien por cien. De todos modos, ser adaptado es siempre un honor.

Sonko 95 (1999) supone el final de la “Tetralogía Kronen” y una orientación hacia la novela negra: Caso Karen (2005) y Sospecha (2010), donde inclusive sale el tema de la “burbuja inmobiliaria”, ¿crees que la crisis económica podría servir de tema central de las nuevas historias del Mañas?

Sonko 95 (1999) supone el final de la “Tetralogía Kronen” y una orientación hacia la novela negra: Caso Karen (2005) y Sospecha (2010), donde inclusive sale el tema de la “burbuja inmobiliaria”, ¿crees que la crisis económica podría servir de tema central de las nuevas historias del Mañas?

Siempre he seguido, de alguna manera, la evolución de la sociedad. Es el trasfondo en el que se ubican mis tramas. Cuando apareció la crisis, era difícil obviarla. Aun así, no escribiría una novela “sobre” la crisis, igual que no escribo “sobre” ningún tema en concreto. Escribo sobre personajes, creo personajes: es lo que más me interesa. El argumento, la trama, la geografía, no son más que excusas para sacarlos a escena y darles vida.

¿Los inspectores Duarte y Pacheco volverán a las andanzas?

Es posible, aunque por el momento no está previsto.

¿Qué tal la experiencia de hacer una novela histórica (El secreto del Oráculo, 2007)?

Algo curioso. Era un reto que me puse a mí mismo. Quería demostrarme que era capaz de escribir una novela ambientada en el siglo IV antes de Cristo. Digamos que aprendí mucho, sobre todo en el aspecto descriptivo. Cuando uno escribe una novela realista, da por hecho que la mayoría de los lectores en castellano tienen una imagen mental de la Gran Vía. Cuando uno escribe sobre Persépolis, hoy, no puede dar por hecho que sus lectores tengan una idea de cómo era esta ciudad.

¿Cómo ves el panorama actual de los jóvenes narradores españoles e hispanoamericanos? ¿Qué autores o autoras destacarías?

Lo último que he leído que me ha gustado ha sido Narcolepsia, de Jordi Ledesma. Una crónica que recrea la “narcohistoria” de Barcelona de los últimos treinta años.

¿Cómo nace la idea de hacer el ensayo La literatura explicada a los asnos. Manual urgente para jóvenes y no tan jóvenes (2012)?

¿Cómo nace la idea de hacer el ensayo La literatura explicada a los asnos. Manual urgente para jóvenes y no tan jóvenes (2012)?

Tenía ganas de hacer un libro de divulgación sobre la literatura española. Me gusta mucho la literatura española clásica, y sentía la necesidad de transmitir, dentro de lo posible, el entusiasmo que puedo experimentar por autores como Manrique, Machado, Juan Ramón, Galdós, Clarín, Baroja, Jardiel Poncela o Aldecoa, por ejemplo. La idea era hacerlo desde el punto de vista de un lector de a pie, como un amigo que habla a otro de un libro que acaba de leer, y no desde el estrado profesional. Me ha satisfecho mucho la experiencia.

¿Consideras que tu nuevo libro es un intento de acercar a la lectura a un sector del público o es un proyecto divulgativo de la literatura de España?

Las dos cosas. Es un intento de abrir un territorio que puede parecer cerrado y hacer ver que no es necesariamente tan arduo y aburrido como puede parecer. Pero para ello es necesario bajar a los clásicos de su pedestal y leerlos como se leería uno la novela de cualquier contemporáneo. El aura de clásico inhibe, a menudo, nuestra reacción crítica.

Es difícil hacer un panorama explicativo de la literatura española. ¿Qué criterios de selección adoptaste?

El personal. Esto no es un libro de texto. Dentro de los autores consensuados como imprescindibles de la literatura española, me he detenido en aquellos que, por lo que sea, más me han interpelado o más han inspirado a mi pluma.

En tu opinión el libro nacional debería ser El lazarillo de Tormes y no el Quijote, ¿qué argumentos te han llevado a esa conclusión?

De índole práctica. No le resto mérito alguno al Quijote. Es un portento imaginativo y su calidad ha sido consensuada por las mejores inteligencias literarias de todos los tiempos. Lo único que digo en mi libro es que a la hora de escoger un texto nacional hemos ido a escoger el más largo, el más difícil y el más excepcional, cuando posiblemente hubiera sido bastante más práctico escoger un libro más corto, más sencillo y más característicamente español, tres condiciones que cumple de sobra el Lazarillo, un texto de cien paginitas de una plasticidad literaria extraordinaria. Tengo la impresión de que, si fuera el libro nacional, nos lo leeríamos todos de la pe a la pa y nos sabríamos muchos de los pasajes de memoria, como hacen los franceses con las fábulas de La Fontaine. Y luego la sicología de este chavalito que va sobreviviendo como puede en la España del siglo XVI, pasando de amo en amo, me parece más contemporánea y más característicamente española que el idealismo exacerbado de este señor de Quijana que ve gigantes allí donde hay molinos de viento.

Quince libros publicados desde 1994. Todo un récord. ¿En qué nuevos proyectos trabaja José Ángel Mañas de cara a los próximos meses?

Quince libros publicados desde 1994. Todo un récord. ¿En qué nuevos proyectos trabaja José Ángel Mañas de cara a los próximos meses?

Estoy trabajando en una serie de novelitas pulp que recrean las andanzas de un antihéroe español muy peculiar, El Hombre de los Veintiún Dedos. Han aparecido este verano sus primeras aventuras (El honor de los campeador, El factor hispano, Gothic Galicia) y ahora, en otoño, aparecerán las tres siguientes (Al servicio secreto de su majestad, Muerte de un escritor y El ser venido del espacio). Las está publicando Booket a un precio muy atractivo en tiempos de crisis: ¡4,95!