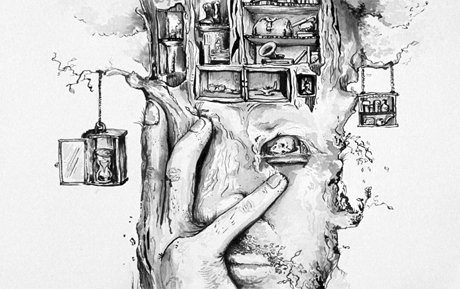

Ilustración: Meipol. Ivan Leyva

Aplicado no a la herida sino al arma que la provocó, el ungüento de Kenelm Digby sanaba la lesión desde la distancia. Conocido también como «polvos de la simpatía», no solo proporcionaba una cura, sino una ligazón mediante la distancia entre las dos entidades en las que se administraba.

Ubicado en un pequeño estante rectangular, sin puerta, al lado del cráneo aparentemente trepanado de un primate, el envase de cristal envejecido contiene una sustancia amarilla y lenta, resguardada de la humedad por la noche y mantenida al calor del sol por el día, y que, según puede leerse en la etiqueta, está constituida principalmente de polvo de vitriolo que debió ser pulverizado al entrar el astro rey en la constelación del león.

La sustancia, a decir de su principal promotor, Kenelm Digby, filósofo y alquimista inglés del siglo XVII, es capaz de un milagro conocido como la «curación a distancia». La idea evoca, tres siglos antes, un controvertido concepto que apareció luego en las discusiones entre Albert Einstein y Niels Bohr en torno a la física cuántica: una aparente propiedad de las partículas elementales criticada por el autor de la relatividad y explicada como «acción-a-distancia».

A grandes rasgos, en los años convulsos de la mecánica cuántica, se decía que una vez que dos partículas elementales interactuaban, cada una guardaba una cierta información de la otra luego de la interacción: así era posible, pues, medir ciertas magnitudes de una de las partículas, como sucedería, por ejemplo, con un fotón que, emitido por un microscopio, golpea a un electrón del cual se quiere saber, digamos, su posición.

Más tarde, Erwin Schrödinger (1887-1961) llamó a esto «entrelazamiento», un concepto que nunca gustó del todo a Einstein. Sin embargo, algo de ello había ya en la noción de los llamados «polvos de simpatía» del lejano Digby. Las instrucciones en el recipiente señalan que el ungüento debe aplicarse no a la herida en cuestión, sino al arma que la ha provocado, haciendo así que el cuerpo herido sane.

¿Dónde está, pues, la herida? Si pensamos en una cuestión meramente física –un corte, una quebradura ósea– la herida está en el cuerpo y no en el arma. Sin embargo, algo de la herida ha de conservar el objeto que la infligió si aceptamos que los objetos poseen algún tipo de esencia de aquello, o aquellos, con los que comercian.

Y así lo creemos, porque conservamos recuerdos, objetos memoriosos donde anida la personalidad de alguien querido, estampas, fotografías. ¡Cómo cuesta desprenderse de la ropa y las pertenencias de los que han muerto en nuestra casa!

Pero si hablamos de una herida metafísica, una herida del alma, ¿dónde está la herida y dónde el arma? ¿Es acaso aquel que nos ha hecho daño la encarnación del filo de un cuchillo espiritual? ¿O es que aquellos que nos han hecho una lesión en el corazón son completamente ajenos a la herida?

En todo caso, el perdón es una forma de acción-a-distancia, una curación por la palabra que implica la condonación de una deuda: regalar el acreedor lo que le debía el deudor, si vamos a la etimología. Hay, cómo negarlo, un «entrelazamiento» entre el que hiere y el que sufre.

No en vano se cuenta aquella historia, reconstruida luego por Umberto Eco, en la que con el fin de establecer los husos horarios a lo largo del orbe, un capitán de barco se sirvió del sufrimiento de un perro al caer la tarde. Esparcidos los «polvos de simpatía» en el perro y en un trozo de acero que se quedaría en tierra firme, un hombre calentaría el metal al atardecer para que el capitán del barco, al escuchar el sufrimiento del animal –la quemadura que la distancia le provocaba– supiera la hora exacta que era en Inglaterra.

En otras versiones de este panfleto publicado en 1687, el perro hacía el viaje ya herido. Al mediodía, habiendo sido previamente tratados con los polvos de simpatía su cuerpo y un vendaje que se quedaba en Londres, las vendas eran sumergidas en una solución de estos polvos provocando un doloroso proceso de curación que hacía gemir al animal, señalando el mediodía londinense. La herida, se entiende, debía mantenerse abierta y sin cura definitiva durante todo el viaje.

Ya no hablamos únicamente de la curación, sino de esa «acción-a-distancia» que tanto disgustó a Einstein, o más bien, de una «afectación en la distancia»: ¿no extrañamos a los que están lejos, a los ausentes, a los que hemos perdido por la distancia o por la muerte, que es otra forma de la distancia? ¿y no es ese extrañar, ese echar de menos, una forma del sufrimiento?

Aquel pobre perro, quemado por la noche a cualquier hora del día, en medio del océano, es la encarnación de la idea que subyace en la cuestión del «entrelazamiento» a la manera de Kenelm Digby: lo que nos hiere puede no estar aquí, lo que nos cura puede estar ausente.

Aquel pobre perro, quemado por la noche a cualquier hora del día, en medio del océano, es la encarnación de la idea que subyace en la cuestión del «entrelazamiento» a la manera de Kenelm Digby: lo que nos hiere puede no estar aquí, lo que nos cura puede estar ausente.

Hay, incluso, una cierta noción de lo divino, de lo mágico, una idea del amor a la manera en que Marsilio Ficino (1433-1499) lo explica en De amore. Una lejanía que une, o una unión que atraviesa la lejanía. ¿No es la herida una afectación que perdura a través del tiempo y el espacio? ¿no lo es así con el amor, el odio, la pena?

Entonces uno se pregunta: ¿qué es una herida? ¿qué une en la distancia al dolor con su cura?

La herida es un símbolo, y el símbolo es algo que se comparte, que nos permite un reconocimiento con los otros. El símbolo es necesario siempre que hay distancia. Herida es lo que nos hace aprehensible la ausencia. Como a aquel perro sufridor cuyos lamentos hacían para los otros las maneras de un reloj preciso.

Entonces uno se pregunta, pensando en lo propio: ¿dónde está el metal ardiente que nos hiere en la lejanía? Porque, es cierto, uno se reconoce más en el perro que sufría en la distancia de aquel barco perdido.